スポンサーリンク

践祚大嘗祭(せんそだいじょうさい)とは、即位した新天皇が、悠基国(東日本)と主基国(西日本)から献上された新穀(新米)を、天照大神(アマテラスオオミカミ)と天神地祇(てんしんちぎ/すべての神々)にそなえ、自らもそれを食して、五穀豊穣と国家・国民の安寧を祈願する宮中儀式なのですが、大麻(おおあさ)の織物(=麁服/あらたえ)が、神の依代(よりしろ)となる祭祀具として、重要な役割をはたします。 今回は、『麁服と繒服/にぎたえ(中谷 比佐子・安間 信裕)共著』他を参考に、大嘗祭の歴史と意義、大麻との関係をご紹介します。

目 次

スポンサーリンク

践祚大嘗祭とは?

令和の践祚大嘗祭はいつ行われたのか?

第126代天皇に即位された徳仁親王の大嘗祭は、令和元年11月14日の夕刻から翌15日の未明にかけて執り行われました。 「令和」の元号はみなさんもよくご存知の通り、2019年5月1日からスタートしています。践祚大嘗祭とは、どんな儀式なのか?

即位された新天皇が、一代に一度だけ行う神道の儀式で、おもに三種の神器を継承する「践祚の儀」、国の内外に皇位継承を宣言する「即位の儀」、国家と国民のために五穀豊穣と安寧を天照大神と天神地祇に祈願する「大嘗祭」から成ります。

即位された新天皇が、一代に一度だけ行う神道の儀式で、おもに三種の神器を継承する「践祚の儀」、国の内外に皇位継承を宣言する「即位の儀」、国家と国民のために五穀豊穣と安寧を天照大神と天神地祇に祈願する「大嘗祭」から成ります。大規模な大嘗祭が行われるようになったのは天武・持統天皇の頃から

「天皇」という称号が 用いられるようになったのは、第40代の天武天皇(在位:673年~686年)だとされています。それまでは「大王(おおきみ)」と称していました。 大嘗祭を文章として残し確立化したのは、律令政治を整えたこの天武天皇で、正式に大規模な大嘗祭を実行したのは天武天皇の皇后であり、天武天皇の後を継いだ持統天皇だといわれています。ただし、それ以前も口伝で受け継がれ、新嘗祭や大嘗祭のような儀式は行われていたようです。 そして、1466年の後土御門天皇を最後に、1687年の東山天皇による再興まで、221年間も中断されることになります。 中断の理由は、1467年に起こった「応仁の乱」による財政逼迫で、東山天皇の大嘗祭の費用は、江戸幕府が負担しました。 「秘儀」の部分は平安時代中期に編纂された格式の古文書『延喜式』にも記されていませんが、現在まで口伝で脈々と守り続けられています。新天皇が践祚の儀で、受け継ぐ三種神器は、普段はどこに安置されているのか?

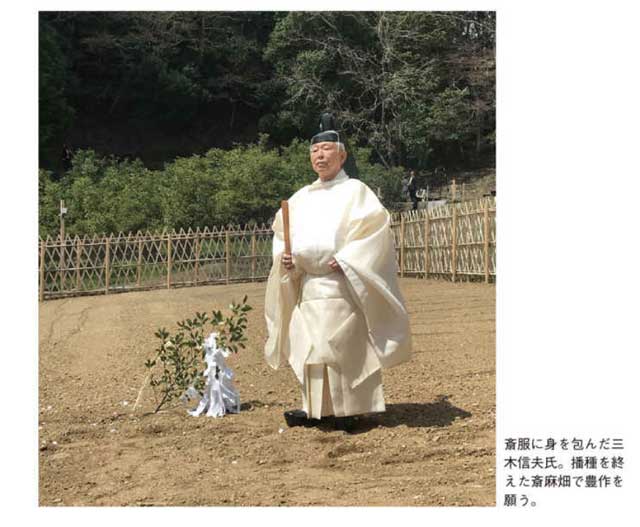

「八咫の鏡(やたのかがみ)」は伊勢神宮の御神体として、その分霊(わけみたま)は宮中の賢所(かしこどころ)に、「天の叢雲の剣(あめのむらくものつるぎ)」は、熱田神宮の御神体として、そしてその形代(かたしろ/御神体の代わり)が、「八坂瓊曲玉(やさかにのまがたま)」とともに、皇居御所の「剣璽の間(けんじのま)」に安置されています。 これら三種神器は、「天孫降臨」の際に、天照大神の皇孫である瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)が、高天原(たかまがはら)から持ってこられたものであり、これらを受け継ぐことが、正式な皇位継承者としての証となります。 高天原から瓊瓊杵尊とともに降臨されたのが、大嘗祭に麁服(大麻)を調進する阿波忌部(あわいんべ)氏直系の子孫である御殿人(みあらかんど)の祖神、天太玉命(アメノフトダマノミコト)なのです。 写真は、阿波忌部(あわいんべ)氏直系の子孫、御殿人(みあらかんど)である三木信夫さん。徳島県美馬市木屋平の三木家の28代目の当主です。(『麁服と繒服』より) 平成の大嘗祭に続き、二度目の麁服調進となりました。

写真は、阿波忌部(あわいんべ)氏直系の子孫、御殿人(みあらかんど)である三木信夫さん。徳島県美馬市木屋平の三木家の28代目の当主です。(『麁服と繒服』より) 平成の大嘗祭に続き、二度目の麁服調進となりました。日本は『豊葦原の瑞穂国』

天照大神は、皇孫瓊瓊杵尊に、「これが天下万民が食べていく(主食とする)ものです」と言って、稲が実った「斎庭(ゆにわ)の稲穂」を持たせました。 「葦」とは「稲」のことで、「豊葦原の瑞穂の国」というのは、「稲穂が豊かに実る国」という意味です。Ruby

だから、毎年11月23日には、今年の豊作を感謝し、来年の豊作を祈る「新嘗祭」が行われるのですね。

向日葵さん

「新嘗祭」は戦後、「勤労感謝の日」と呼ばれるようになりました

もともとは冬至にあった「新嘗祭」

新嘗祭は、もともと陰暦11月中卯日(11月の2回目の卯の日)「=冬至のあたり」に行われていましたが、1873(明治6)年に太陽暦の11月23日に固定され、祝日と定められました。Ruby

1873年の旧暦の11月2回目の卯の日は、11月23日だったわけですね。それをそのまま新暦に持ってきて固定し、祝日としたわけですね

祈念祭と神嘗祭

秋の収穫祭が新嘗祭とすると、春の豊年祈願祭は、「祈念祭(としごいの祭)」になります。 ちなみに「年(とし)」には、穀物が実るという意味もあります。 祈念祭は、毎年2月17日、天皇自らが育てたお米を神に捧げ、宮中三殿(賢所・皇霊殿・神殿)と伊勢神宮とで同時に祈願します。 「神嘗祭(かんなめさい)」の方は、毎年10月15日から17日にかけて、伊勢神宮の外宮(豊受宮/とようけぐう)と内宮(皇大神宮/こうたいじんぐう)に、神職が育てた新穀の抜き穂が捧げられるお祭りです。亀卜で決められる斎田(さいでん)

「斎田」とは、大嘗祭で神々に備えられるお米とお酒を作る田のことで、東(悠紀国/ゆきこく/新潟県、長野県、静岡県を含む東の18都道県)、西(主基国/すきこく/西の29府県)から、2国選びます。 斎田の場所は、「亀卜/きぼく」といって、海亀の甲羅をあぶり、その亀裂の形を観て占います。 令和の大嘗祭は、5月13日、悠紀斎田が栃木県、主基斎田が京都府に決まりました。これを、「斎田点定(さいでんてんてい)の儀」といいます。 そして、9月27日には、米を収穫する「斎田抜穂(さいでんぬきほ)の儀」が行われました。 ちなみに、前日26日の「斎田抜穂前一日大祓(おおはらえ)」では、「大麻(おおぬさ/神主さんが降る麻製の祭祀具)」が使われます。Jasmineさん

ここでも、大麻(おおあさ)が活躍していますね!

少しだけ違う悠紀殿と主基殿の建物

悠紀殿では東日本から届いた稲穂で祭儀を行い、主基田では西日本から届いた稲穂で祭儀を行います。一見、同じように見える二つの建物ですが、屋根の造りなどに細かな相違があります。 悠紀殿は伊勢神宮内宮と、主基殿は下宮と同じ屋根の形であり、両者は陰陽の関係になっているそうです。節約?令和の大嘗祭

令和の大嘗宮は、大小30ほどの建築物で構成され、敷地面積は6510㎡となりますが、平成の大嘗宮の8割弱に縮小されたそうです。 調理場である「膳屋(かしわや)」と、新穀を保管する「斎庫(さいこ)」も木造からブレハブに、「悠紀殿」「主基殿」なども茅葺きから板葺きに変わりました。 両殿に使われていた「茅」は、悪霊を祓う霊力があると伝わる植物で、天照大神をお招きする聖殿だということもあり、屋根の素材の変更には賛否があったようです。大嘗祭とは、神々への感謝のお祭り

天皇陛下は国民の幸せやすべての国の安寧は祈られますが、ご自身の個人的な願い事は決してされないそうです。 私たちも、個人的な願いごとを聞いてもらうよりも、「感謝」をすることが正式な神社の作法だということです。Ruby

新嘗祭と大嘗祭も、豊作の感謝のお祭りであると考えられますね。

高天原の生活は私たちと同じ

神々は五穀を植え収穫します。そして、麻を育て養蚕します。 天照大神をはじめとする女神たちは、自分たちより上位の神々に捧げる「神御服(かみそ)」を作りますが、素材はやはり「麻(麁服/あらたえ)と絹(繒服/にぎたえ)」です。

天照大神をはじめとする女神たちは、自分たちより上位の神々に捧げる「神御服(かみそ)」を作りますが、素材はやはり「麻(麁服/あらたえ)と絹(繒服/にぎたえ)」です。降臨する皇孫・瓊瓊杵尊を包んだ布が真床覆衾と呼ばれる大麻

古事記によると、高御産巣日神(タカミムスビノカミ)は、瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)を真床覆衾(まとこおうふすま)という麻の布(麁服)で包み、天照大神は、鏡、玉、剣の三種の神器を渡したそうです。 このとき、瓊瓊杵尊のお供をしたのが、中臣氏(のちの藤原氏)の祖霊であるアメノコヤネノミコト(天児屋命)と、忌部氏の祖霊、フトダマノミコト(太刀玉命)でした。 前者は政治を、後者は祭祀を司ることになります。そして初代天皇の神武天皇は、瓊瓊杵尊の孫

初代天皇となる神武天皇は45歳のときに、大和を目指して日向を出発しますが、そのときに道案内をしてくれたのが、曾祖父である高御産巣日神(タカミムスビノカミ)が使わせてくれた八咫烏(ヤタガラス)でした。 今回は、大嘗祭と基礎知識と歴史、大麻(おおあさ)との関係をご紹介しました。 高天原で、神々が私たちと同じような暮らしを営んでいるとなると、ちょっぴり誇らしくて嬉しい気持ちになりますね。 令和元年10月22日の「天皇即位の儀」の日、皇居の上には大きな虹が架かったそうです。

スポンサーリンク

スポンサーリンク